Красочность полярного ледового моря

На вершине останца

В детстве у меня был большой приятель — деревенский пастушонок Сашка. Мы вместе бегали в лес и ловили в нашем озерке рыбу. Однажды я увидел Сашку из открытого в сад окна. Из сада слышался деловитый гул пчел и нестерпимый треск кузнечиков. Над карнизом дома приветливо щебетали касатки-ласточки, а в летнем небе пронзительно свистели стрижи.

Сашка стоял за кустом сирени, выпячивал глаза и делал мне таинственные знаки рукою.

— Айда дикую утку стрелять! — услыхал я Сашкин шепот.

С невыразимым волнением бежали мы с Сашкой к озерку. В руке я сжимал маленькое ружьецо «монтекристо», которое мне подарил отец. Остановившись на краю сада, едва переводя дыхание, Сашка молча показал на заросшее кустами и осокой наше небольшое озерко. Посреди озерка спокойно плавала дикая утка. Грудь ее была белая, спина темная, а маленькая плоская головка на тонкой шее кончалась клювом, острым, как шило. С бьющимся сердцем я подполз к густому кусту и, раздвинув ветки, стал прицеливаться. Руки дрожали, стучало в ушах. От волнения я промахнулся, крошечная пулька шлепнулась рядом с птицей. Я перезарядил ружье, выстрелил еще и еще, а птица сидела как заколдованная. Удачным выстрелом наконец я ее подстрелил. Зашлепав по воде крыльями, раскидывая брызги, она перевернулась вверх брюхом. Черные лапки судорожно двигались.

— Ура! — не своим голосом завопил за моей спиной Сашка.

Сталкиваясь веслами, мы изо всех сил гнали лодку к моей первой в жизни настоящей охотничьей добыче. Я достал утку; с нее скатывались прозрачные капли воды. Добыча показалась тяжелой.

Наблюдая нашу охоту, на берегу стоял отец и улыбался знакомой добродушной улыбкой.

— Ну как, охотнички? — сказал он, щурясь от дыма папироски. — Какую подстрелили дичину?

Я выскочил из лодки, держа в руках добычу.

— Эге-ге! — сказал отец, разглядывая утку. — Ты гагару ухлопал. Птица у нас редкостная. Только ее есть нельзя — гагары рыбой воняют.

— Совсем не воняют, — обиженно ответил я, обнюхивая добычу.

— А вот зажарь-ка ее — и сам есть не станешь. И собака не станет. Гагары рыбой питаются, поэтому их мясо нехорошо пахнет.

Разговор с отцом омрачил мою охотничью радость. Я никогда не слыхал о вонючих утках, которые пахнут рыбой. «Наверное, отец хочет меня подразнить, — подумалось мне, — он нарочно придумал вонючую утку».

Дома меня встретили веселыми поздравлениями. Даже учительница Евгения Николаевна не заставляла меня в этот день решать скучные задачи. Я сам ощипал утку и потребовал, чтобы ее непременно зажарили к обеду. Мне хотелось всех угостить первой добычей.

— Что с ним поделаешь, — сказал отец. — Приготовьте ему завтра поганую утку. Только пусть ест сам за отдельным столом, а мы будем смотреть издали.

Ночью от пережитых охотничьих впечатлений я спал плохо. Мне грезилась утка, снилось ружье. За кустами дразнился Сашка, показывая язык: «Поганая, поганая твоя утка!»

Утром за завтраком надо мною продолжали шутить. Наливая молоко, накладывая в тарелку горячую душистую картошку, отец говорил:

— Теперь посмотрим, как наш храбрый охотник будет свою дичь кушать.

Передо мною торжественно поставили большую глиняную чашку с зажаренной гагарой. От жаркого шел неприятный рыбный запах. Под насмешливыми взглядами я взял вилку и нож. Нельзя сказать, чтобы дичь была вкусной, но, разумеется, я не смел в этом сознаться. От мяса гагары порядочно воняло рыбой. Одолевая отвращение, я мужественно проглатывал кусок за куском. Поглядывая на меня, отец снисходительно и ласково улыбался.

— Ну, видно, выйдет из тебя настоящий охотник! — сказал он, вставая, смеясь и теплой широкой ладонью оглаживая мою голову.

На шутки я не отвечал. Я терпеливо доедал добытую мною первую настоящую дичину и был очень доволен похвалою отца, предсказавшего, что из меня выйдет охотник. Позже я никогда не ел мяса вонючих гагар, но в трудных походах и на охоте никогда не бывал очень разборчивым и капризным.

Помню деревенское ясное утро. С отцом мы едем на дрожках по укатанной, крепкой, потемневшей от ночной росы проселочной дороге. Солнце недавно взошло, — легкий, оставшийся с ночи золотистый туман стелется над лугами. В этот утренний час неудержимо хочется спать, и, прикорнув за широкой спиною отца, я клюю и клюю носом.

В широкой, еще залитой легким туманом лощине отец вдруг останавливает лошадь.

— Смотри, — тихо говорит он, натягивая вожжи, показывая рукою на уходящий под гору луг: — Волки!

Утренняя сонливость мгновенно проходит. Я жадно смотрю вперед, на правую сторону, где под косыми лучами раннего солнца затейливо вьется посреди лугов речка. Там, шагах в пятистах от дороги, сгрудилось в беспорядочную кучу стадо овец. От неподвижного стада, точно разбойники с кровавого промысла, пробираются два матерых волка, ничуть не скрываясь. Я хорошо вижу их серые спины, лобастые головы с поджатыми ушами. Передний, огромный волк, зубами придерживая добычу, несет на спине зарезанного барана. Свою тяжелую ношу он легко несет, как игрушку.

— Ах, разбойники, ах, прохвосты! — с волнением восклицает отец.

Торопливо вынимает он из сумки револьвер и, соскочив с дрожек, несколько раз стреляет. Волки немного прибавляют шагу, не выражая намерения бросить добычу. Отец кричит и стреляет еще и еще (я с трудом удерживаю вздрагивающую при каждом выстреле лошадь), и волки вместе с добычей скрываются в ольховых кустах.

Отец еще долго стоит с разряженным револьвером в руках. Разумеется, он очень взволнован. Но еще больше волнуюсь я. Недаром на всю жизнь с необычайной четкостью запечатлелась в моей памяти давняя эта картина: росистое летнее утро, освещенный утренним солнцем луг, отец с револьвером в руках — и два серых разбойника, на наших глазах спокойно уносящих свою добычу.

Источник

Красочность полярного ледового моря

Ледяной покров и его значение в жизни Белого моря

Весьма характерной чертой Белого моря, отличающей его от значительной части Баренцева моря, служит ежегодное образование ледяного припая у берегов и плавающих льдов: в открытых частях Бассейна и заливов. Западная часть Кандалакшского залива и южные части Онежского и Двинского заливов ежегодно покрываются сплошным льдом, имеющим значительную толщину. Плавающие льды каждую зиму заполняют всю остальную часть моря, и лишь в некоторые годы совершенно свободной от льдов бывает неширокая прибрежная полоса, идущая на несколько десятков миль к юго-востоку от мыса Святой Нос.

В различных участках Белого моря ледяной припай образуется не одновременно. Например, в губах Кандалакшского берега молодой лед появляется уже в первой половине октября и держится до второй половины мая, а иногда и до середины июня; продолжительность существования ледяного припая у берегов достигает здесь 6.5-7.5 месяцев. В Онежском заливе ледовый режим значительно смягчается. Вот, например, сведения для Жижгинской салмы (Морозов, 1921):

- а. Время появления плавающего льда в разные годы колеблется от 24 октября до 22 декабря:

- б. Образование, ледяного покрова происходит в период от 20 декабря до 11 февраля.

- в. Наиболее раннее вскрытие льда 12 апреля, наиболее позднее 31 мая.

- г. Наиболее раннее полное очищение салмы от льда 1 мая, наиболее позднее 21 июня.

- д. Средняя продолжительность сплошного ледяного припая в этом случае не превышает 3.5 месяцев (с 14 января до 28 апреля).

В центральной и северной частях Онежского залива сплошного ледяного покрова не бывает, а время появления плавающих льдов год от года колеблется в довольно Широких пределах. Например, около Жужмуйских островов наиболее раннее появление плавающих льдов отмечено 11 ноября, а наиболее позднее 24 декабря, в среднем лед появляется здесь 3 декабря. Время полного очищения ото льда в этой части Онежского залива колеблется от 17 апреля до 26 мая и в среднем оно приходится на 20 мая. Весь период наличия плавающих льдов занимает около 5.5 месяцев.

О продолжительности ледового режима в восточной части Белого моря можно судить по срокам замерзания и вскрытия Северной Двины. За период наблюдений с середины 18 столетия средний срок замерзания Северной Двины 5 ноября, а вскрытия 12 мая; общая продолжительность ледостава, в среднем составляет около 6 месяцев.

В различных частях Белого моря продолжительность периода отсутствия льдов колеблется в среднем от 153 до 312 суток в году (табл. 16).

| Место наблюдений | Среднее | Минимум | Максимум | Место наблюдений | Среднее | Минимум | Максимум |

| Мыс Святой Нос | 312 | 243 | 365 | О. Жижгин | 203 | 163 | 227 |

| О. Сосновец | 181 | 167 | 255 | Устье р. Кемь | 183 | 140 | 229 |

| Устье р. Поной | 153 | 133 | 180 | О-ва Жужмуйские | 207 | 151 | 245 |

| Мыс Зимнегорский | 219 | 170 | 280 | М. Чесменский | 199 | 183 | 212 |

| О. Мудьюг | 171 | 139 | 226 | Устье р. Онеги | 207 | 148 | 241 |

| Устье р. Северная Двина * | 174 | 151 | 203 | * | * | * | * |

* ( Среднее за период с 1734 по 1909 г., минимум и максимум за период 1901-1909 г.)

В Воронке в некоторые годы льды не появляются вовсе (имеется в виду только район мыса Святой Нос) и вообще период, когда море свободно от льдов, здесь наиболее продолжителен. В Горле льды бывают ежегодно и период их отсутствия в среднем продолжается лишь 153-181 сутки. В Бассейне и заливах Белого моря период совершенно «чистой воды» несколько увеличивается и в среднем составляет от 171 до 207 суток; в отдельные годы продолжительность его колеблется здесь от 140 до 280 суток.

Весьма существенной чертой ледового режима Белого моря служит постоянный вынос льда в Баренцево море. Этот вынос то усиливается, то ослабевает, но никогда не прекращается. В результате этого у берегов постоянно образуются полыньи, которые в зимнее время покрываются молодым льдом. Вынос льдов идет настолько интенсивно, что к весне льды ноябрьского и декабрьского происхождения встречаются лишь в наиболее застойных участках, а именно около Зимнего берега и острова Моржовца (Зубов, 1945). Известно, что беспрерывный процесс разгрузки Белого моря от образовавшихся в нем льдов и, как компенсация этого, непрерывное (в течение зимы) образование молодого льда служат важнейшей приходной статьей в тепловом балансе водоема (см. раздел «Термический режим»).

Н. М. Книпович (1906а: 1308), характеризуя роль ледяного покрова в жизни северных морей, говорил: «Важным фактором в биологии северных морей является также лед, и притом в различных отношениях. У берегов льды оказывают сильное разрушающее действие и обусловливают в арктических районах более или менее полное уничтожение береговой (литоральной) зоны. С другой стороны, как мы видели в обзоре литературы, Нансен указывает на важное значение поглощения света». Таким образом, роль ледяного покрова, по мнению Книповича, сводится к механическому уничтожению литоральной фауны и флоры и к поглощению солнечной энергии. Такое мнение прочно укрепилось в литературе и держится в ней неизменным до самого последнего времени. Возможно, что в отношении северо-восточной части Баренцева моря, Карского и других сибирских морей такое заключение правильно отражает действительность, но в отношении Белого моря оно применимо далеко не всегда. Между тем отсутствие прямых наблюдений привело к представлению, что зона прилива и отлива полностью забивается льдом, который даже в полную воду не отрывается от дна (Зубов, 1945). Далее будет видно, что подобное положение в Белом море наблюдается не всегда и далеко не в полной мере.

Рассмотрим с возможной полнотой вопрос о влиянии ледяного покрова на условия существования литоральных обитателей, основываясь преимущественно на имеющихся литературных данных и личных наблюдениях в Кандалакшском заливе и на Карельском берегу.

Считается, что в результате истирающего действия льда на литорали обычно образуется так называемый мертвый горизонт, характеризующийся полным отсутствием в нем морских животных и растений. На Восточном Мурмане и в Белом море, по нашим наблюдениям, мертвый горизонт встречается далеко не везде, где имеется ледяной припай. Этот горизонт чаще всего представлен крупнозернистым песком и мелким гравием и располагается в самом верхнем отделе литорали при переходе грунтов от скалистых или каменистых в илисто-песчанистые. Уже сам характер грунта этого мертвого горизонта делает невозможным поселение в нем морских животных и растений, поэтому нет оснований связывать отсутствие в нем фауны и флоры только с наличием ледяного покрова, тем более, что очень часто на Восточном Мурмане такой горизонт имеется на участках, где ледяного припая вообще не бывает. Например, в одной из губ Восточного Мурмана, в которой ледяного припая никогда не образуется, мертвый горизонт разрывает на две части этаж Fucus vesiculosus: выше его эта водоросль растет на скале, а ниже — на разбросанных по илисто-песчанистому пляжу камнях. Торошение льдов и наползание их на берег наблюдается сравнительно редко и на очень ограниченных участках побережий. Чаще всего торошение льдов, если и происходит, то на некотором отдалении от собственно береговой полосы, так как значительно более толстый лед над литоралью сдерживает напор мористого льда и предохраняет литоральных обитателей от механического уничтожения.

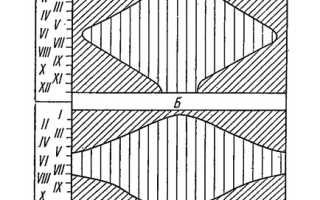

Лишь самые верхние горизонты литорали, не ниже верхней половины этажа Balanus balanoides, на всю зиму плотно смерзаются с покрывающим их льдом, а вся остальная часть литорали предохраняется от непосредственного воздействия льда наличием каменистой гряды (Кузнецов, 1947) или строением самого ледяного припая. Каменистая гряда создается под влиянием приливо-отливных перемещений льдов весной (подробнее об этом сказано в главе II) и служит опорой для льда на время отлива (рис. 10, А). В тех местах, где весной лед тает на месте, предохранение литорального населения от непосредственного воздействия льда осуществляется иначе. На границе отлива происходит образование значительного утолщения ледяного припая, благодаря чему во время отлива он не давит населяющих литораль животных и растений (рис. 10, Б).

Лишь в удаленных от моря кутовых участках губ, а также в лагунах, где литораль представляет собой ровный илистый или илисто-песчанистый пляж, лед при отливе всей своей тяжестью ложится непосредственно на грунт, и свободного пространства между его нижней поверхностью и грунтом обычно не остается. Толщина льда в таких случаях может быть значительной, но нижняя поверхность его рыхлая, имеет много пустот и включает в себя значительное количество мертвой зостеры.

Вредное механическое воздействие ледяного припая на литоральных обитателей Белого моря слагается в основном из двух моментов. С одной стороны, лед своей тяжестью уничтожает все организмы, поселяющиеся на вершине каменистой гряды и на верхних частях валунов, служащих точками опоры льда во время отлива зимой (см. рис. 11). Растения и животные в таких случаях сохраняются лишь на боковых сторонах камней или валунов. С другой стороны, некоторая часть литоральных фукоидов вместе с населяющими их животными вмерзает своими верхушками в лед и отрывается от субстрата во время подъема льда в прилив. При таянии льдов весной эти оторванные фукоиды нередко образуют обширные плавающие поля, которые можно наблюдать в западной части Кандалакшского залива; размеры таких полей достигали площади 1000 м 2 и более. Имеются все основания считать, что и поселения мидий на больших глубинах Белого моря обязаны своим происхождением именно такого рода деятельности льдов. Впервые эта мысль была высказана еще Н. М. Книповичем (1906б).

Как уже сказано, самые верхние горизонты литорали (20-40 см по вертикали) в течение всей зимы плотно спаяны со льдом, что создает здесь совершенно особые условия. В нижней части этого горизонта лежит верхняя граница поселений Balanus balanoides, которые на длительное время вмерзают в лед и при оттаивании сохраняются живыми (Кузнецов, 1947). На мягких грунтах эта верхняя часть литорали занята наземными солончаковыми растениями, а на скалистых и каменистых грунтах летом здесь появляются довольно многочисленные поселения Littorina saxatilis. Заметим, что наземные солончаковые растения занимают верхнюю часть литорали и в южной части Кольского залива, и в кутовых участках некоторых губ Восточного Мурмана, где образование зимнего ледяного припая представляется довольно закономерным явлением.

Наличие зимнего ледяного припая создает совершенно особые гидрометеорологические условия над литоральной зоной и над верхним отделом сублиторали.

Одним из важнейших факторов является свет. Еще X. Свердрун в отчетах о плавании к северному полюсу на подводной лодке сообщал, что подо льдом «достаточно светло», эту же мысль проводит и Е. С. Зинова (1941) в статье о водорослях района острова Врангеля. Весной 1946 г. в западной части Кандалакшского залива мне неоднократно удавалось забираться под лед и производить там все необходимые наблюдения при отсутствии какого-либо источника света, кроме проникающих сквозь толщу льда солнечных лучей; толщина льда при этом достигала 80 см. Точные инструментальные наблюдения над прозрачностью льда проведены А. Трофимовым (1935). По этим наблюдениям прозрачность морского льда, рассчитанная на толщину в 1 м, колебалась, в зависимости от состояния погоды, от 0.6 до 37%. Эти цифры показывают отношение количества света подо льдом к количеству света, падающему на поверхность льда, за вычетом альбедо поверхности. Альбедо поверхности льда, в свою очередь, колебалось от 30 до 91%. Количество света, проникающего сквозь толщу льда, зависит и от количества лежащего на нем снега. Например, подо льдом толщиной 70 см, с лежащим на нем слоем снега в 12 см, освещенность достигала 4.5%. Очень часто в прибрежной зоне во время прилива вода через трещины выходит на поверхность льда, смачивает лежащий на нем снег и превращает его в лед; этим значительно увеличивается подледная освещенность.

Основываясь на приведенном материале можно определить, что зимняя подледная освещенность в Белом море составляет приблизительно от 0.05 до 25.9% от количества света, падающего на поверхность льда с учетом альбедо этой поверхности.

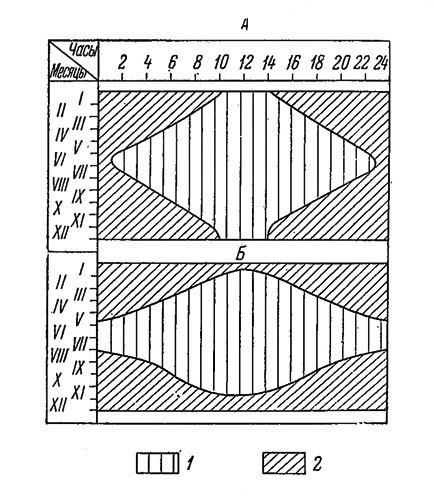

Литораль Восточного Мурмана получает в течение всей зимы все 100% падающего на нее солнечного света, но расположена она севернее и интенсивность солнечной радиации там слабее. Так, например, на широте Восточного Мурмана примерно с 21 ноября и до 17 января солнце не восходит и поэтому освещенность в это время года минимальная. На широте средней части Белого моря полярной ночи не бывает вовсе, и солнце появляется над горизонтом ежедневно в течение круглого года (Шаронов, 1945). Это в значительной мере сглаживает различия в количестве света, доходящего в течение зимы до обитателей Баренцева и Белого морей; но некоторое преимущество Баренцева моря, по-видимому, сохраняется, особенно если учесть, что на Мурмане в течение периода с 16 мая по 29 июля солнце находится над горизонтом круглые сутки, тогда как в средней части Белого моря полярного дня уже не бывает вовсе. Характер сезонных изменений в продолжительности дня и ночи на 65° с. ш. (средняя часть Белого моря) и 70° с. ш. (южная часть Баренцева моря) показан на нашем рис. 20, материалы для которого заимствованы из сводки В. В. Шаронова (1945).

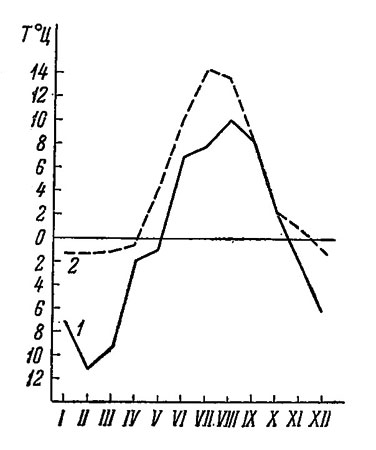

Весьма существенное влияние ледяной припай оказывает на термический режим литорали, для обитателей которой большое значение имеет не только температура воды: на время отлива решающей для них является температура воздуха. Именно этим обусловлены зимние миграции в укрытия или даже в сублитораль многих обитателей Мурманской литорали. Литораль Восточного Мурмана зимой подвергается воздействию крайне низких и резко колеблющихся температур воздуха; средняя месячная температура воздуха в феврале опускается до -11.2° (рис. 21), а в отдельные дни температура воздуха колеблется от -1.6 до -24.2°. Все это создает крайне суровые условия жизни для обитателей мурманской литорали. Совсем другое дело в Белом море. Здесь литораль в течение всей зимы плотно укрыта толстым ледяным припаем и воздействию низких температур воздуха не подвергается. Температура воздуха, заполняющего пространство между нижней поверхностью льда и грунтом, обычно не опускается ниже температуры поверхности воды и поэтому отличается удивительным постоянством и минимальными амплитудами; в течение всей зимы она обычно ниже -2° не опускается. Весной, в связи с усилением солнечной радиации и увеличением прозрачности льда, температура воздуха подо льдом может значительно превышать температуру наружного воздуха. Так, например, по наблюдениям в мае 1946 г. при температуре наружного воздуха -7.0°, в ясный солнечный день температура воздуха подо льдом толщиной около 30 см достигала 5.5°; температура поверхности воды в этом случае была -0.1° * . Характерного для Мурмана зимнего обмерзания слоевища водорослей в отлив и оттаивания его в каждый прилив в Белом море практически никогда не бывает. С декабря по апрель беломорская литораль во время отлива подвержена воздействию довольно стабильных температур чаще всего от -0.8 до -1.3°; мурманская литораль в течение этого же времени подвергается воздействию температуры от -6.2 до -11.2° (средние месячные). С мая по ноябрь средние месячные температуры воздуха над беломорской литоралью колеблются от 1.0 до 14.4, а над мурманской — от 2.6 до 10.0°. Разница в термическом режиме литорали Восточного Мурмана и Белого моря, как видно, весьма значительная.

* ( Влияние инсоляции на температуру воды подо льдом известно давно, но, к сожалению, изучалось только на пресных водоемах (Вознесенский, 1908; Шостакович, 1910; Берг, 1927; Матвеев, 1928). Например, на озере Сарданах, расположенном в полосе вечной мерзлоты, температура придонного слоя воды за период с 2 по 16 мая, при наличии совершенно целого, ледяного покрова, повысилась на 0.8° (Шостакович, 1910). Значительный интерес представляет собой работа В. П. Матвеева (1928), исполненная на Онежском озере в апреле при неповрежденном ледяном покрове. Толщина льда была 46 см, лежащий на нем слой снега имел толщину 10 см. При суточных наблюдениях температура воды начинала подниматься через час после восхода солнца и к 14 час. становилась на 0.2° выше, чем ночью. С 15 час. температура воды начинала снижаться и к 22 час. снова достигала своего обычного ночного уровня.)

При сравнении термического режима литорали Белого моря и Восточного Мурмана нельзя не указать на разницу в радиационном балансе, обусловленную разницей в их широтном положении. Возьмем для сравнения 69° с. гл., что соответствует положению средней части Восточного Мурмана, и 67° с. гл., на котором расположена средняя часть Кандалакшского залива. В полосе между 69.2 и 68.5° с. ш. радиационный баланс июня выше промежуточного эталона между зимне- и летне-тропическими балансами, а радиационный баланс мая переходит через эталон зимне-тропического баланса. В полосе между 68.5 и 67.1° с. ш. 3 месяца (май, июнь и июль) имеют величины радиационного баланса тропического порядка (т. е. 15° с. ш.) (Григорьев, 1946). Таким образом, количество солнечной энергии, приходящейся на единицу площади в Белом море, значительно выше, чем на Мурмане. Зимой, когда радиационный баланс в этих широтах характеризуется отрицательными величинами, доходящими до 344 калорий с 1 см 2 поверхности, беломорская литораль оказывается опять в более выгодном положении по сравнению с мурманской, так как теплоотдача через толстый слой льда резко сокращена.

Существенное значение для жизни литоральных обитателей имеет конечно и прибой, особенно усиливающийся в осенне-зимний период года. На Восточном Мурмане сильные осенние и зимние шторма полностью разрушают богатые заросли ламинарий и резко снижают биомассу фукоидов. Многие литоральные животные выбрасываются высоко на берег и, не имея возможности возвратиться на литораль, погибают. Вдоль всех берегов Белого моря, укрытых оплошным ледяным припаем, прибой совершенно отсутствует до тех пор, пока сохраняется целость льда. Таким образом, и в этом отношении беломорская литораль имеет преимущества по сравнению с мурманской.

Источник